資料來源:新華網

2003年6月14日

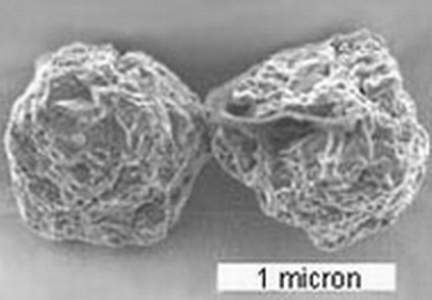

稿件來源: 中國公眾科技網 美國宇航局(NASA)和華盛頓大學科學家從地球大氣上層收集到 几十萬粒細小太空塵粒,這些塵粒都是利用飛翔到20千米高空的特 殊改裝的U-2飛機收集的。 這些太空塵粒被稱為IDP,它們被小行星轉移和存在于來自遙遠太 空的彗星碎片中,科學家在實驗室里對它們進行了仔細研究。研究 結果表明,真正的星際間塵埃非常罕見:從大氣中收集的10萬顆塵 粒中只有6粒才是真正來自遙遠太空的塵埃,它們是在太陽系外形 成的。這6顆塵粒的直徑僅為百萬分之一厘米,需借助于NanoSIMS 新型顯微鏡進行研究,能更准確地測定其同位素比例、成分、結構 和質量。 太空塵埃主要由類似地球上石頭粉塵的硅酸鹽粉粒組成,離開城市 燈火遠一些的地方我們可以看到像銀河橫向暗區這樣的塵埃,這些 塵埃來自熄滅和爆發的恆星。直到最近,離子傳感器還只能得出被 研究物質的平均特性,法國生產的更靈敏儀器能鑒別單顆粒中的化 學元素,確定顆粒是由晶體組成還是由非晶體組成,還能發現有機 物的存在。 NanoSIMS顯微鏡可以研究直徑僅為100毫微米的顆粒,100萬個這 樣的顆粒排列起來才只有1厘米。IDP塵粒的大小從100至500毫微米 不等。 總的看來,6顆太空塵粒中的3顆塵粒來自紅巨星,即來自處于巨星 進化最后階段的恆星。第4顆塵粒來自含有一定數量金屬的恆星, 其余兩顆塵粒可能由富含金屬的恆星產生,或是在超新星爆發時產 生。科學家認為,在大爆炸(137億年之前)之后很快形成的最古 老恆星只是由氫和少量氦組成,由于這些原始星中及其爆發時的熱 核反應,曾合成出更重的物質和金屬(碳、氧、鐵),隨后與太空 塵粒一起向太空擴散,這樣后來就出現了所有已知的化學元素。 研究結果已發表在新一期《科學》雜志上,能更好地闡明恆星和行 星的誕生是由于太空塵霧壓縮的結果。 (周道奇 譯) |