來源:大紀元

2008年8月30日

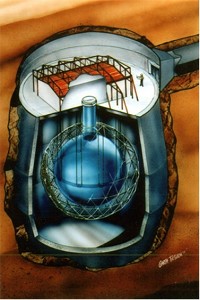

加拿大安大略省的薩德伯里中微子觀測站(SNO)

內的一個世界最大的圓底瓶。(網絡圖片)

【大紀元8月30日訊】(大紀元記者李紫雲編譯報導)中微子是不帶 電的基本粒子,在我們的空間中和宇宙中無處不在,它可由太陽內部 的核融合反應產生,或由我們人類的核反應器和加速器中製造出來。 至今中微子的神秘面紗仍讓許多科學家著迷。 今年暑假在賓州州立大學舉行的美國化學學會會議,來自美國布魯克 黑文國家實驗室的高級化學家理查德•哈恩在會中討論中微子的神秘 性質和兩個實驗計劃。 該國家實驗室研究中微子的歷史可以追溯至70年代初期,科學家雷伊 •戴維斯在南達科他州的金礦中展開中微子的偵測實驗,他們發現由 太陽所產生的電子中微子數量遠比標準模型理論中所預測的來得少。 藉此戴維斯和日本的小柴昌俊與美國的裡卡多•賈科尼三人共同獲得 2002年物理學諾貝爾獎的殊榮。 同年,哈恩和及其研究團隊一起在加拿大安大略省的薩德伯裡中微子 觀測站,解決了戴維斯所謂的「太陽中微子問題」,確立了中微子在 從太陽到地球間以三種不同類型的相互「震盪」。因此,戴維斯所觀 察到的電子中微子,只是中微子到達地球總數的一小部份,其餘的轉 換成μ中微子或τ中微子,也就是在戴維斯原來的實驗中沒有被發現的 。 中微子的三種類型分別是:第一代的電子中微子、第二代的μ中微子 和第三代的τ中微子;每種類型也伴隨有反物質型態,也就是反中微 子。在β-衰變過程中,中子和質子互相轉變時會產生電子中微子或反 中微子。 現在世界各地的研究人員都將目光投向中微子研究領域兩個新的推動 力,一個是在中國廣東大亞灣核電站,另一個是加拿大安大略省薩德 伯裡中微子觀測站。 哈恩說:「在這些實驗中,我們想要問的是一個很基本的問題:我們 如何能夠更好地瞭解中微子的性質?」 目前研究人員已清楚的瞭解兩個中微子相互震盪的特徵,但他們仍然 不知道與第三代τ中微子震盪的細節。在大亞灣實驗中,來至美國、 中國、香港、台灣、俄羅斯和捷克共和國的研究人員相互合作,目標 是衡量第三個振盪的一個重要參數,就是混合角θ 13(發音為西塔一 三)。 哈恩說:「為了瞭解中微子的混合和振盪,我們必須知道這未知的混 合角度,據我們所知這角度是很小的。」 為了決定這個角度,研究人員將使用八個80噸的探測器注視著核反應 器產生的反中微子。每個探測器裡面是一種金屬和有機液體的混合物 ,當中微子通過金屬-有機液體混合物時,將會產生閃光。他們在距 離反應器的不同距離偵測訊號,來繪製反中微子的兩種型態間的振盪 模式。 另外,在薩德伯裡中微子觀測站的實驗計劃中,哈恩和他的研究小組 研發出一種金屬-有機液體混合物來偵測中微子。他們使用原來的一 個超大圓底瓶容器,容器的大小有10層大樓高,它被形容為世界上最 大的圓底瓶,它被放置在一個礦坑的6800英尺地底下。 薩德伯裡中微子觀測站實驗計劃中的一個研究主題是雙β-衰變,這是 一個罕見的放射性衰變模式,也就是兩個中子轉變為質子,並釋放出 兩個電子和兩個中微子。實驗的一個主要目標將搜索沒有釋放出中微 子的雙β-衰變,這模式是從來沒有發現過的。 如果實驗能夠成功,哈恩表示「這將顯示中微子自己就是反粒子」。 但他補充說:「目前的證據顯示中微子是來至不同的反中微子,但是 某些理論學家的預測認為他們其實是相同的粒子。所以判別這些理論 是否正確是很重要的。」 哈恩說:「在宇宙大爆炸後應該有同等數量的物質和反物質。但是, 今天只是物質主宰我們的地球,所以這可以解釋當我們相互握手時, 為何我們不會消滅對方。如果中微子產生成自己的反粒子,這可能幫 助我們瞭解更多關於上述不平衡現象。」 關於這個不平衡現象,哈恩繼續解釋說:「這個實驗要問的關鍵問題 是:為何我們在宇宙的一個角落中存在,只有物質而沒有反物質?」 |